在上海老城区走走就能发现,老社区、菜市场边上,通常都藏着果木烤鸭摊。基本都是小小档口,恰好能放进一个桶装烤炉,再有个案板切鸭子,一个柜台收钱,就能开门营业。片皮也完全不是北京烤鸭那般按不同部位片成不同的皮肉比例,就是胡乱把肉剔下来另外装盒,再配上一套面饼,一包酱料,连同鸭架子打包。

当然面饼也每家各式各样,有的类似春卷皮子,薄薄的有点透光,有的就是面饼,早早蒸了放凉,又厚又硬。但食客也没那么挑剔,似乎对于上海人而言,烤鸭是否美味只在于两点:一是鸭子没有膻味,另一是蘸酱味美。剩下的鸭架烧汤,放些冬瓜炖得汤水微微泛白,如此就实现了一鸭两吃。

苏州老店的香酥鸭,也是夹饼的路子。

鸭汤要用老鸭炖,但苏州的母油船鸭倒是用嫩鸭。

没去过北京之前,我觉得烤鸭就是这么个吃法。当然,上海本地社会餐厅里的烤鸭也更考究一些,鸭皮片得更薄,摆盘也更考究,整齐铺在雪白的盘子里,拼出花形,仿佛是用鸭皮鸭肉做成的牡丹花。

北京烤鸭

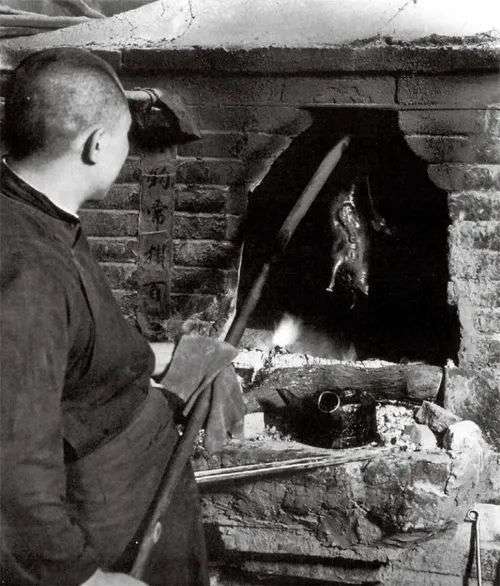

电影《老店》中制作烤鸭的过程

直到去过北京,吃过烤鸭之后,我才意识到烤鸭有那么多讲究。鸭子够大,师傅抬着刚出炉的烤鸭来到餐桌边表演片皮,那鸭子油光发亮,比上海的鸭子足足大了一圈。但片皮出肉也没多少,先是一小碟纯皮,再是一碟皮肉相间的腿肉,还有一碟纯肉,是鸭胸的部位。不同部位的肉,搭配的蘸料也不同,如纯皮配白糖,享受那入口即化的感觉。饼皮是热气腾腾现蒸了上桌的,花样也多,有的店家会在面饼里揉进蔬菜汁,也有用烤得蓬松的烧饼来夹鸭肉。可能是口味的关系,我总觉得北京的烤鸭蘸酱淡,不像上海的吃着咸甜,厚厚的饼皮裹着柴柴的鸭肉,酱也没啥味道,嚼在嘴里就有些木。

倒是北京金宝街有家偏粤菜的烤鸭店,那里的烤鸭我就喜欢,南方的客人也都爱去那里吃烤鸭,原因就是师傅对蘸酱进行了调味。其实这和涮羊肉一个道理,在上海吃惯了各式调味蘸酱的火锅,再去北京吃白水涮肉配麻酱,也会觉得嘴里无味。

北京的烤鸭分焖炉和卦炉,如我们这种外地来客也不分,吃着都觉得差不多。焖炉烤鸭的代表是便宜坊,所谓“焖炉”,就是将炉子烧热后放入鸭子,靠炉内温度焖熟鸭子。据说,烤时先用塞子将鸭屁股塞住,灌入热水,焖烤时鸭子里内外加热,外脆内嫩。上海街区内的果木烤鸭,其实就是“焖炉”,所以我在便宜坊吃烤鸭,就会觉得口感熟悉,肉质稍嫩,汁水也多。

便宜坊老店

挂炉烤鸭的代表是全聚德,名气大,分店又多,所以各家店就有优劣之分。坊间传闻要吃正宗的全聚德烤鸭,除了去某一家特定门店外,还有其他方法,比如某个酒店聘请了全聚德的老师傅,就可以去那里吃,又有传闻某报业食堂的烤鸭,就来自全聚德,所以也正宗。

这些传闻,听起来就像武侠小说中宗派嫡传弟子大隐隐于市,烤鸭也顿时江湖了起来。当年为了吃烤鸭,这些传闻里的方法我都试过,媒体的朋友我还托过。就这么一路烤鸭吃下来,逐渐我明白了个中三昧。其实烤鸭的精髓不在于饼皮或蘸料,关键还是鸭肉,而鸭肉的优劣就取决于鸭子的质量和师傅的火候。

20世纪30年代,德国女摄影师Hedda Morrison镜头下的全聚德。

单论烤鸭,起源可以追溯至千年以前的南北朝。《齐民要术》引《食经》烤鸭方法,选用六七十日大小的子鸭,宰杀净治后去骨用肉,切块与酒、鱼酱汁、葱、姜、橙皮、豉汁腌制调味,后串在铁钎上烤。这种烤法称之为“腩炙”,是将肉“作臠”,就是切成块,腌制了之后串烤。《齐民要术》还记载一种南朝烤鸭,是用“鹅,鸭臆肉。如浑,椎令骨碎”,即用鸭胸脯肉,如果整块烤,要将骨捶碎,同样也需要烤前调味腌制。而烤后“斫取臆肉”,这一番片下脯肉,听着到有些像如今的烤鸭片皮。

到了唐朝,出现了一种叫作“浑羊殁忽”的烤肉菜,所谓“浑羊”即全羊;“殁忽”为少数民族语言音译,意为宴席。

唐代卢言《卢氏杂说· 御厨》记载,是将鹅去毛及五脏,用肉和糯米饭调味后塞入鹅。这让人不禁联想到八宝鸭的做法,接着做法就完全不同,取羊一只,同样剥净取五脏,再将鹅塞入羊腹中,缝严开口烤熟。

这道菜带着浓重的中东特色,如捷克作家赫拉巴尔的小说《我曾侍候过英国国王》中,就描写过类似的菜肴,只是更复杂,更豪华:将鱼塞入鸡腹,再将鸡塞入羊,羊又塞入骆驼中,再上火烤熟。

虽然文献中记载使用的食材是鹅,但实际上家禽类鸭和鹅并不分家,类似的烤制方法,到了元代,用的就是鸭,而且变得简化,《饮膳正要》中记载的做法,是将鸭腹内填入葱和香菜等调味,再整只塞入羊肚中烤熟。

如今,广东把烤鸭称为“烧鸭”,但历史中的“烧鸭”并不是烤鸭。比如明代宋诩的《竹屿山房杂部》中,记载的“烧鸭”,实际上是现在的“锅烧鸭”,“以熟油、盐少休遍沃之,腹填花椒、葱,架锅中烧熟。”而记载的“炙鸭”,同样不是烤鸭,而是以爊法和锅烧结合来做鸭子。说到“爊”,历史就早远了,宋代就有“爊鸭”。

在《事林广记》中记载着爊鸡鸭的做法:“以香油四两锅内炼香热,将鸡鸭于油铛内爁得变黄色,好酒、酽醋、水三件中停之为一处,铛内浸没着为度,入细料末半两、入葱三四茎、酱一匙,慢火养,汁尽出铛,即用栀子水半盏扆过令变黄色。”

其实“爊”至今依旧在昆山周庄苏州常熟一带兴旺着,“爊”不好写,以至于昆山苏州有时候干脆因读音将“爊”变成“燠”,又和燠灶面联系在一起了。其实,所谓“爊”,意思是放在微火上煨熟。现代的“爊”法和《事林广记》中宋代做法相比,少了“爁”这一道工序,就是将鸡鸭在油中煎得表皮微微发黄。

大约到明朝,似乎出现了现代意义上烤鸭的雏形。明万历年间的《客座赘语》有过关于南京板鸭的记载:“购觅取肥者,用微暖老汁浸润之,火炙,色极嫩,秋冬尤妙,俗称为板鸭。”而烤鸭也是先在鸭子外刷饴糖,在火烤。但板鸭毕竟不是烤鸭,还是有本质区别,“火炙”并非烤熟,而是为了将水分去除。

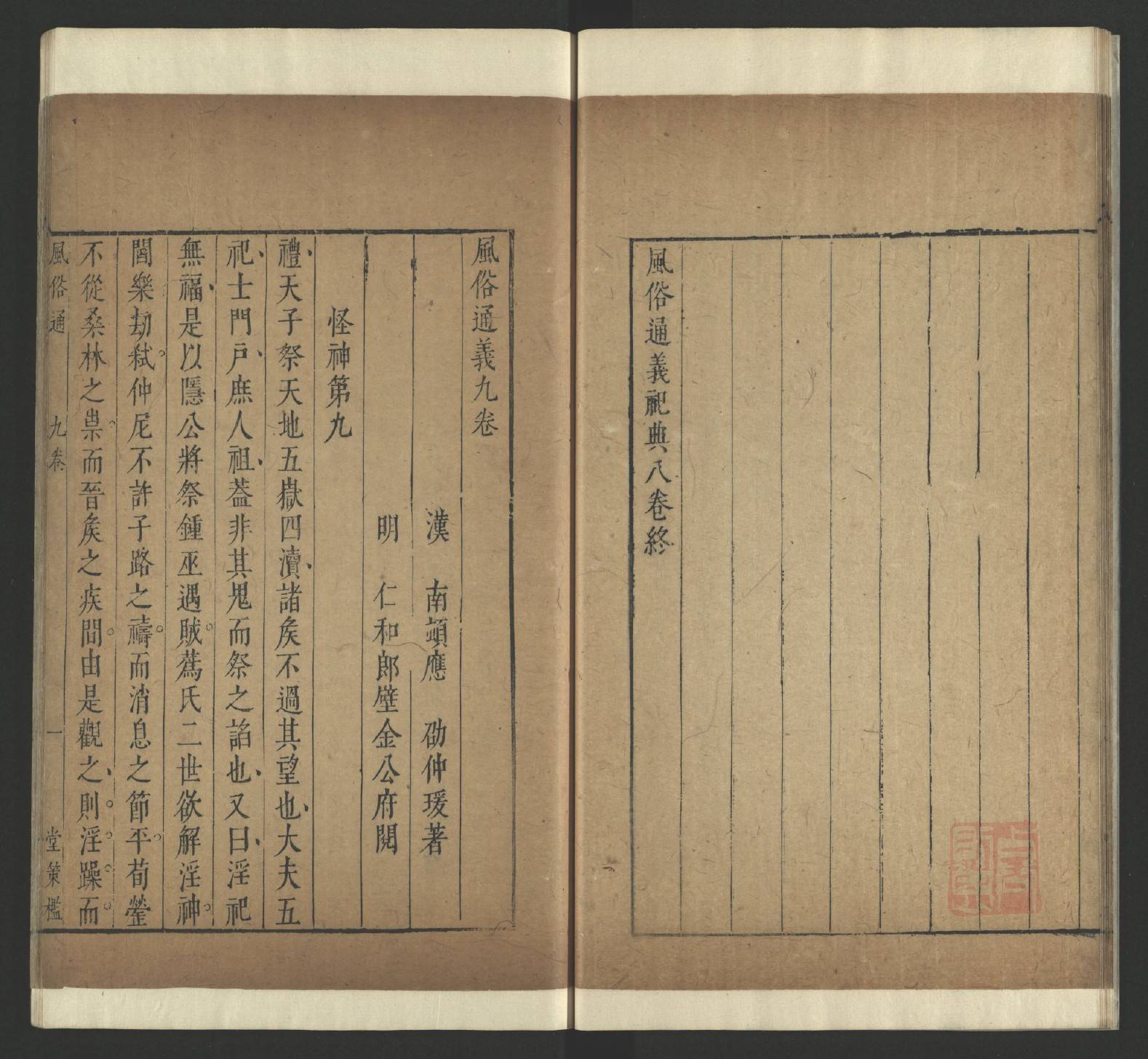

南方对于鸭子,吃法真是多种多样,其实也容易理解,中国养殖鸭子历史早,大约在先秦时代就出现了代孵技术,在汉时已经广泛应用于鸭的孵化,东汉的《风俗通义》中有“鸡伏鸭卵,雏成入水。鸡母随岸呼之,雏出而随母”,即显现了当时养鸭的风貌。而汉代陪葬陶器中,鸭子也是常见的主题。

到了魏晋南北朝,在一些多水域地区,鸭、鹅饲养就更加发达。如《南史》中《陈本纪》,记载陈霸先与齐军作战,“会文帝遣送米三千石,鸭千头,帝即炊米煮鸭,誓申一战。”或许是鱼米之乡的缘故,随意就送来了鸭子千只,士兵们吃了鸭肉,意气风发,战力提升,打了胜仗。

汉代陶鸭

东汉的《风俗通义》中有“鸡伏鸭卵,雏成入水。鸡母随岸呼之,雏出而随母”,即显现了当时养鸭的风貌。

许多如今鸭子的吃法,能在很早期就找到源头,比如现在鸭子和芋艿炖汤。

南北朝就有芋头鸭,当时名叫“鸭臛”,出自《齐民要术》,做起来要用鸭五只,酒8升,先用酒炖鸭,在放入羊肉汤、米和芋头,调味而成。又比如现在用扁尖炖鸭汤,南朝时亦有“笋笴鸭羹”,“笴”就是咸笋干,也就是“扁尖”。

南方鸭子料理方法如此多,甚至流传烤鸭都是大明迁都时朱棣从南京带去的。不管这种说法真实与否,起码北京烤鸭比江南其他各种鸭都出名,几乎是中国菜的代名词之一。我有次和朋友在粤菜餐厅吃饭,她的法国老公坐下来点菜,张口就是北京烤鸭,也不管餐厅经营的是什么菜系。

吃烤鸭完全可以不分菜系,越来越多餐厅开始将烤鸭列在菜单上,作为一大特色。我在泰国曼谷就吃过烤鸭,那是CBD的一家奢华酒店,餐厅并不经营泰国菜,而是以中国菜为卖点,在中国物色了一位主厨,建了个炉子,专门作烤鸭。为了让烤鸭在曼谷吃起来也能保证原来的口味,他带着团队,甚至连各种调味料都过去了。我看着眼前的烤鸭,和国内的并无分别,可吃起来就能感受到不同,问题就在鸭子上,不够丰腴。

笔者在曼谷吃的烤鸭

因为烤鸭,鸭子似乎超越了时空,随时随地都能吃。不过上海包括江南之地,依旧保持着中秋节吃鸭子的传统。 中秋节为什么要吃鸭子呢?就说是秋天干燥,而鸭子味甘、性寒,具有滋阴养胃、利水消肿的作用,适合预防秋燥。所以就出现了中秋时节吃鸭子的传统。

而且要吃公鸭,李渔在《闲情偶寄》中品评:“禽属之善养生者,雄鸭是也”,原因何在呢?“使物不善养生,则精气必为雌者所夺,”所以禽类推崇吃母的,或者吃幼小的,因为“情窍一开,日长而日瘠。”唯独鸭子,“雄鸭能愈张愈肥,皮肉至老不变,且食之与参芪比功。”

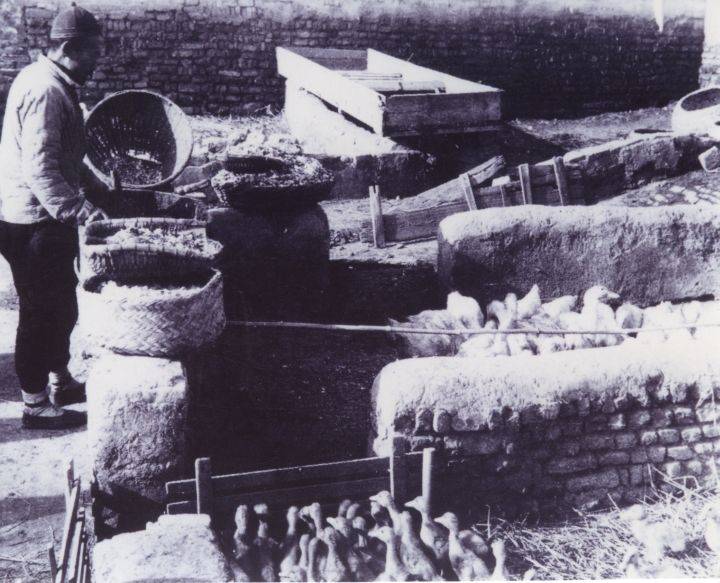

早年的鸭局子,也就是放养鸭子的地方。

所以鸭汤要用老公鸭,滋补养生。只是老公鸭难觅,生鲜平台和某宝上售卖三年老鸭店很多,其实大多养个一年多就卖了,根本不是老公鸭,不然怎么能每天卖出个几百只呢?想吃总能找到办法,比如我,就专找在线上开店的崇明农家,要找本身不卖鸭子的,这样就杜绝了他以鸭充数。比如找家养鸡的店,买几次培养好感度,再托她去村里找老公鸭。按照如此思路,我在一家店里买了几次之后,试着询问有没有老鸭子卖?“有呀,我们三年的老鸭子都是留着自己吃的,我们自己村里的人去买能买到。”

“太好了,”果然,这个思路没错,就是要深入群众中,我继续问:“我想要公鸭,能买只三年以上的公鸭吗?回来烧汤的。”

“公鸭?我们现在都不养公鸭的。公鸭的味道太膻了!”

本文来自澎湃新闻