罪过罪过,要聊这样的话题,先默念“往生咒”二十遍,“阿弥陀佛,阿门~~。”

小时候,我不太会吃鱼,漱不了刺儿。

如果非要吃,主要两种,一是带鱼,一是马面鱼,那时我们叫扒皮鱼,都是刺儿比较整端的冻海鱼。有一回姥爷从乡下来家里,妈妈做了干炸带鱼,他说“这肉块块儿美地狠呀”,正说着,一大块送进去,就扎了嘴。

比较多的吃鱼,还是搞对象之后。老婆家里,妈妈是山东人,父亲是安徽人,一个靠海,一个偏南,都有吃鱼的基因。工作后自己赚了钱,偶尔也打牙祭下馆子。

印象比较深的,和平门里紧靠城墙,雁塔路西有一家“北京水煮鱼”,味道难忘。环境不错,价钱也不便宜,所以并不能随时吃,要等发了奖金,带老妈、老婆去吃吃。那个鱼上来分四层,上面漂浮的全是火红的辣椒,满当当的。然后服务员会当着面,帮你把辣椒打干净,你可以选择研磨装瓶带走。辣椒清干净后那个油非常清亮,一点红色都没有。简单说,水煮鱼如果是红油的,基本是地沟油无疑了。鱼就点草棍子已很好了,关键鱼肉片的精细,上面全是大片鱼肉,肉烹熟后,滑嫩的弯曲着,看上去肥腻慵懒。鱼排在中间,底下平铺着切的超薄的黄瓜片和一些黄豆芽。这种做法很纯粹,不配菜,要吃豆腐、魔芋、粉带,出门右转朱军塘坝鱼。所以我们会再点两个素菜。一个尖椒皮蛋喝点啤酒,一盘蒜蓉绿菜,完美。水煮鱼并不辣,小孩儿也能吃,只是用热油激出辣椒初段那股爨香味,底部的黄瓜、豆芽很能提鲜。不知何时,那家店消失了。后来,差强人意的是陕报社边上那家成都映像的水煮鱼,但已经要次一等了。

今天好多饭店,爱卖那种名目奇奇怪怪的鱼。海鱼种类太多,我不懂,说不清,淡水鱼我看大都是瞎扯的。就是为标一个虚高的价钱,市场上没有明确的比价,用的都是当地的土名字,其实就是某个大类的支属。藏珑鱼、清波鱼、黄鮰鱼、梭边鱼、刺婆鱼,还有好多号称原产地空运的品种,沙湖大头鱼、瀛湖鸭嘴鱼,其实吃起来都差不多。我们四大淡水鱼,鳙、鲢、草、青,概括的很完整了。高档的鱼,就是鳜鱼和鲈鱼。“江上往来人,但爱鲈鱼美。”“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。”古人对土地、对自然感情多深呀,我不信有他们没发现的美味。当然,随着大量人工养殖,饲料添加,这些古人口中心心念念的美味,“飞入寻常百姓家了”,不过吃起来,口味渐渐也就那样了。

吃倒了水煮鱼,后来比较钟意的是高老庄的鲢鱼头。其实就是今天湖南菜馆常常吃到的剁椒鱼头,阿瓦山寨也有这道菜,不过要糙点儿。有的叫双椒鱼头,一半用青剁椒,一边用红剁椒。有次我专门想尝出两种椒的味道差别,然而并没有。普通小店,点剁椒鱼头,可能最大的问题是咸。剁椒酱放多了,或是鱼腌的太久了,这种美味就稍纵即逝。高老庄的鱼头很新鲜,剁椒酱吃到最后,不咸,反而有一种甜味。最美好的部分是鱼脸,位置在鱼头里,在腮边,呈半透明的胶冻状,挺大一块,很完整,沾点酱汁,一口下去,你可以闭上眼睛,飞一会。

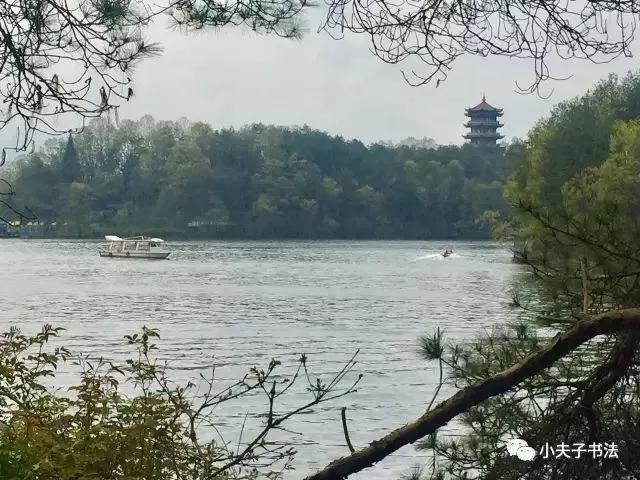

说起江团,我在略阳江边的一个吊脚楼上,吃过一顿超美味的。切成小瓦块,好大一盆,肉质筋道,很入味,有股姜香,很特别。那是七、八年前去略阳天津高中交流支教的经历了。其他当然还有很多好吃的鱼,江鲜、河鲜、海鲜,不胜枚举。日餐、韩餐里也有不少好吃的鱼。青都里的蜜汁碳烤银鳕鱼,汉阳馆的烤秋刀鱼、多春鱼,和风堂里厚切的三文鱼腩,何其肥美。便宜的也有许多好吃的鱼,竹园的酸菜鱼锅、柳州来的斑鱼王、老陈家丸子烩菜的黄鱼烧豆腐,太平峪里吃的虹鳟鱼。一度流行吃深海碟鱼头,吃完还要敲骨吸髓,回味隽永。鱼里面我偏爱吃那种蒜瓣鱼,夹起来自然有肌理裂痕,肉质硬,越煮越筋道,好像在三亚的第一海产市场吃的那条老虎斑。去年在上海,吃了那种腌制又风干的鱼,咸鲜味,后味略甜,就黄酒也很香。自始至终,我吃不出西湖醋鱼的好来,尽管它名气在外。有一年在楼外楼点过一条,特糯软,好像泥巴一样,和这种口感接近的,只有西餐里的鲑鱼饭了。

一次席间遇到一个南方朋友,还是个钓鱼高手,点鱼的时候说鲤鱼比草鱼好吃,比鲈鱼都好!我一愣,“鲤鱼刺儿多,有又没嚼劲,有啥吃头?”他想了想:“就吃那个鲜味咯。”我一下子败下阵来,一万分痛感自己的贫乏与浅薄。

说实话,八项规定后,餐饮的丰富和高档,不复从前了,这对百姓肯定是好事。高新湘鄂情豪包里30人的大桌子,应该用不着了;亮宝楼的电梯里,御宴宫也打出了788、988订桌饭的牌子。外卖使得菜式纷纷套餐化、快餐化,这趋势已成定局。一次,忘了过啥节,和家人去了国力仁和川菜。这在过去也是养过球队的大字号吧,接过菜单,服务员用手在菜单上“画了一个圈”,说:“就这个区域,十几道菜了。”从前,我们一万遍想象盛世的繁荣,没想到真正的盛世是人们对吃啥早已没有了感觉,“吃亦可,不吃亦可,想来没有什么可稀奇。”

好吧,我只好在纸面上过一下嘴瘾。

本文经冷林先生授权刊发