文章来源:FoodWine吃好喝好(ID:FoodWineChina),仅为转载分享,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。

《青蛇》里头,李碧华写男人不懂风情,她说遇着这样一个人真是气馁啊,「他简直便是叫杭州蒙羞的一碗不及格的桂花糖藕粉 —— 糖太少、水太少,税税稠稠,结成一团,半点也不晶莹通透。」任是再不通情的南方人看到这儿也要懂了,这是说他呆气呢!在从乳白粉末脱胎为一包软玉的关口出了纰漏,种种灵和美泄进了空中,于是剩点囊囊泡泡结在瓷碗里,却又含有着朦胧的甜,吃的人虽然有埋怨,却又暗含怜惜和期待 —— 也许下一回终于轮到我该天时地利,这一碗藕粉就真的冲成了。

李碧华精通风月,南方人精通这些侍弄水里来的淀粉。在遍布 960 万平方公里的地缘风物分卷高考景观中,蒙古族考生要骑射,云南考生要辨认菌子并指挥大象返家,每一个南方小孩则会至少在考前模拟中于冲藕粉一项失分一次,甚至有许多人因此差点考不上双一流和 985。不是有那样的传说故事?在成长的时间节点来临那夜,父辈会燃起火把,将世代相传的技艺交付与下一代,我也曾有过这样一个夏天傍晚,妈妈看着在水边耍得泥津津、湿乎乎的我,长叹一声,道:「你也是大孩子了,不该这样疯玩,非得教你点正经事。」就在那一天,我学会了冲藕粉,从此成为一个较为入门的南方人。

挖莲藕、洗莲藕、切莲藕、研磨、过滤、脱水、干燥等一系列复杂的步骤,才能加工成我们平常食用的藕粉。

? google.com

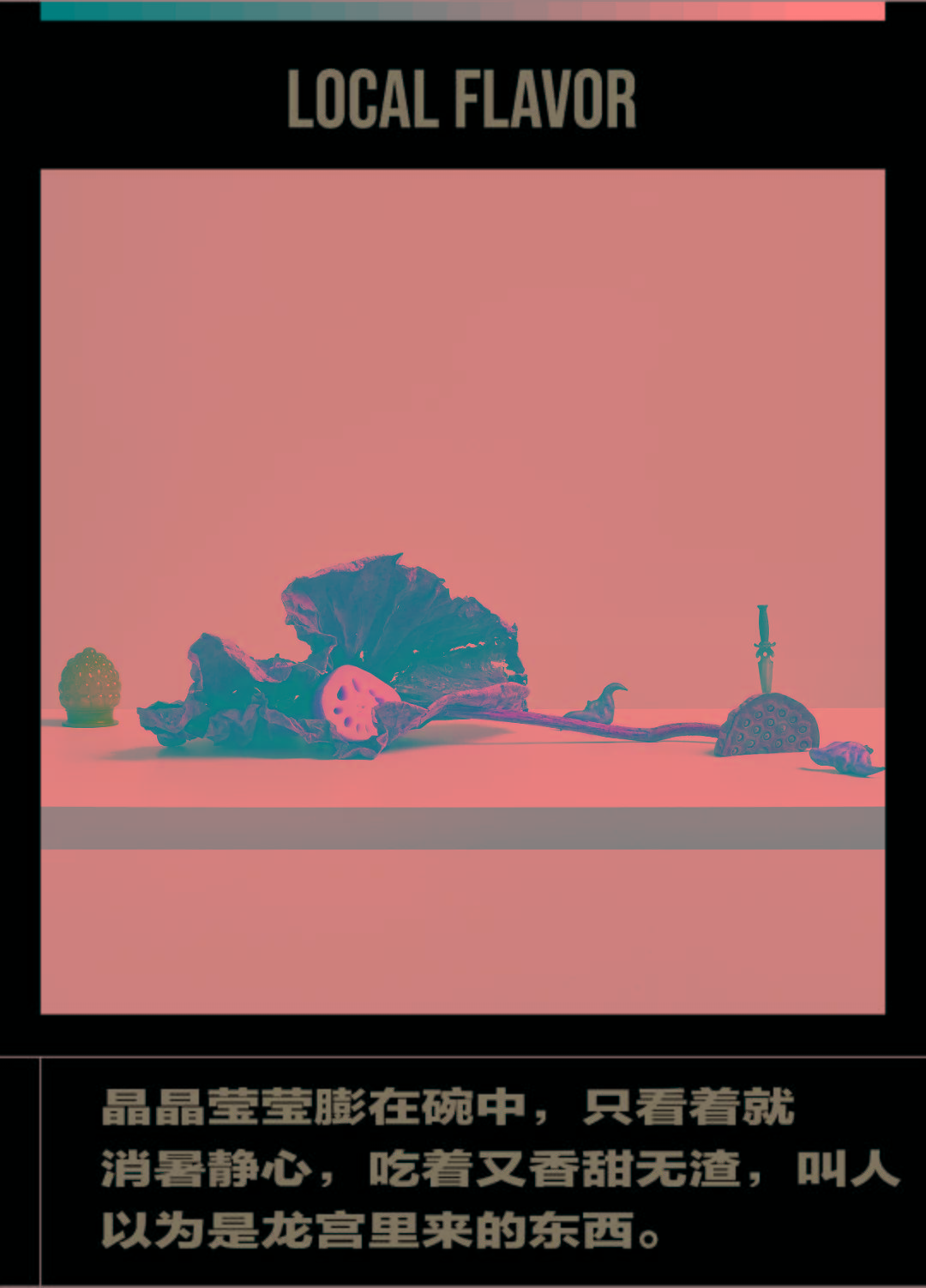

冲藕粉所要用到的东西都谈不上讲究,无非碗勺与水,要素全然凝结在技巧本身。得先过少量凉水搅化原本颗粒状的粉末,此时再怎么打量碗底,也只能老老实实用「一汪悬浊液」来评价。但最神奇的魔术往往喜爱走一个欲扬先抑的表演步骤,老套是老套了些,胜在好用,悬念感一下被收紧吊在空中,化开的藕粉颗粒是他们往人前抛下来的一个笑话包袱,像是魔术师要从袖里掏出无穷无尽的扑克来,却只尴尬地先摸出了一张一样。我胸有成竹,再添沸水倒进碗中和开,接着热气腾腾,灯光四射,藕粉立刻变得剔透顺滑,晶晶莹莹膨在碗中,只看着就消暑静心,吃着又香甜无渣,叫人以为是龙宫里来的东西。

藕粉的好,在于兼备了点石成金般的质变视效,和速食方便食品应具有的一切美德 —— 物美价廉,因地制宜。能做到这两样已是不凡,何况它的冲调过程又这样的有说头,是每个人都有机会进行的俏皮魔术表演,好吃好玩,简直是看顾水泽的河伯派送给陆上的我们的小小趣味彩券,类似学生时代校门口两块钱一份的小学生科学实验材料包,修完这门课便可顺利进阶至南方淀粉大舞台的下一梯段,比如说把二手的精制工艺都丢开手去,亲自去采一回菱角。

冲泡藕粉时,如果水不够沸,搅拌不够及时,最后并不能成为一碗剔透的「软玉」,而是一碗浊水。

? google.com

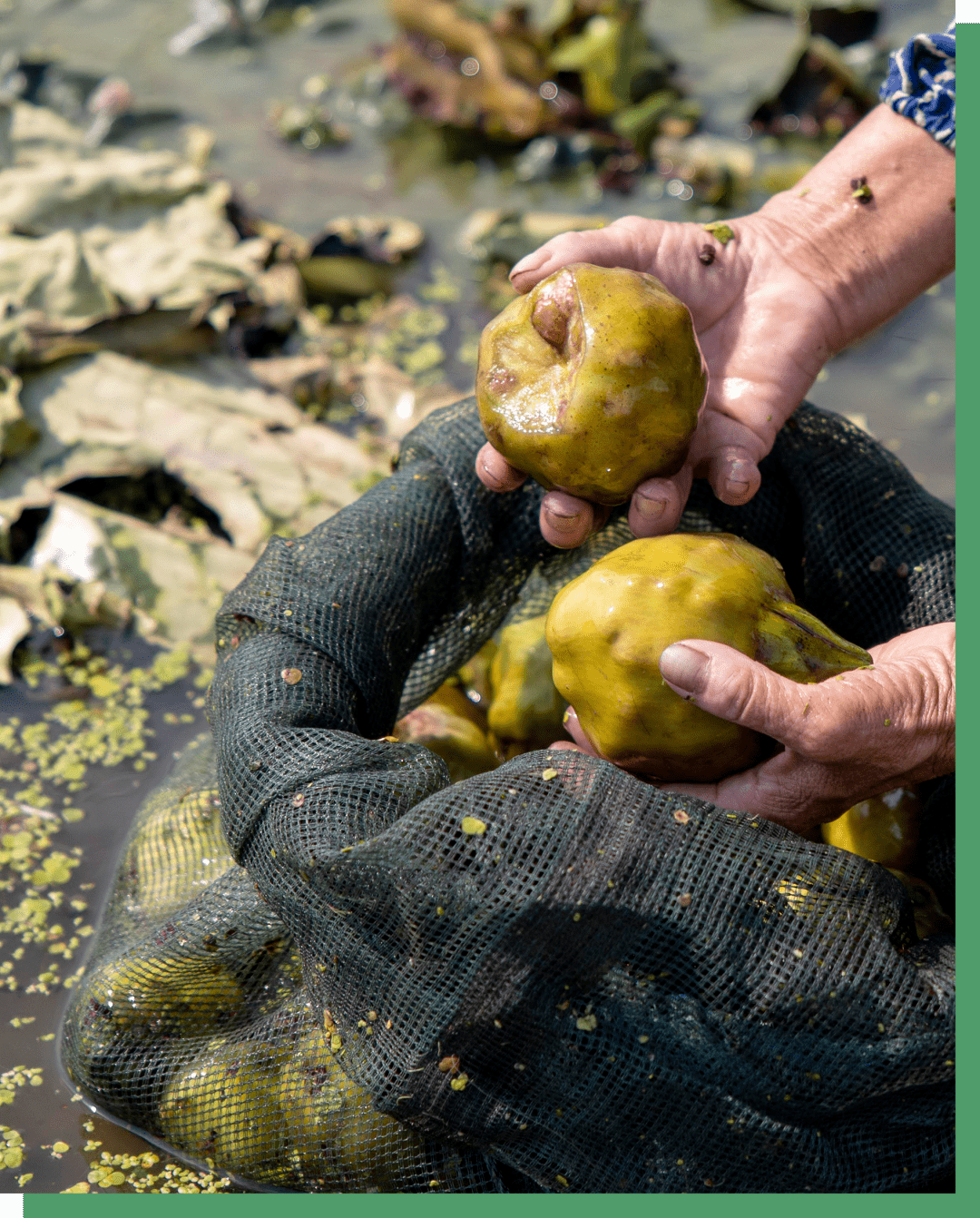

藕因常年埋在塘泥中,多数人们对它们的想象总集中在餐桌上,而缺少一种生动的、充满植物感的观照,菱角却是很不同的,花叶和果子都坦在水面上,明明白白受着河流和日晒照拂。生在水边的小孩,谁没有去捞过菱呢?野菱角的个头小,瘦而青翠,但口感脆嫩,味道更是甜极了,在水边捉鱼捡螺螺时要是打望到水上薄薄粘着一面不成气候的稀疏菱叶,那可真是大喜过望,得立刻上到堤坝上去,运足腿脚功夫,把自己射回家,翻出奶奶用来浇菜的长水舀子返回去捞菱。

那些附着在叶片后面的野果是季夏时节南方小孩的爱物,不像螺蛳或者虾蟹需要交由大人定夺处理,也不必送进那些烟火逼人的灶膛,更不需要使上两毛钱才能换到一咪咪甜味,我完全自主自发,主张在全世界都进入睡眠的午后进行快乐的探险。杨树叶子把滚烫的日光清凉筛在人脸上,过长的竹篙接在一个圆咕隆咚的水舀子上,叫我只能费力在茸茸的乡间土路上拖行 —— 真不晓得明明也不高的奶奶是怎么自如操作它的。搁着隔夜米饭用来捉小鱼玩儿的淘米小箩,就放在前面不远的小河边,结满嫩绿野果的草叶,包着清爽甜汁,在水的波纹中一漾一漾,我一边走一边盘算,预备只摘下菱角尝鲜,茎叶都还得原封不动送还到那片水域里,等着来年还能碰上这样一个甜美的日子。

「样子像小船,角儿两头翘,骨头在外面,肉儿里头包。」这个谜语,是对菱角最好的描述。

? google.com

你也觉出来了吧?吃野菱角的快乐之所以无比丰厚,全在于附着在最前头的一个「野」字,它暗示着一个含有上述全部要素的夏日,你提着竹篙或者拖着一只拿来当船的木澡桶,走在去摘野菱角的路上,就好像走在一个蝉声缭绕的巨大梦境内部。

家菱的市场则散落在更广大的街道边。夏末时节,农家人拾掇好了田里的收成,开始进城操持一些散碎的交易,譬如卖菱。这种摊位上的菱基本已经是烀熟了的,个儿大、外衣转为青褐色、四个角,掩在两层雪白的棉纱布底下。有的脆些,咬开露出红白色的瓤肉,甜水也汩汩地汇在手掌心,有的则更加面,口感更粉,吃起来愈发接近香甜的淀粉。摊主往往一边坐在小凳子上剥菱米卖,间或往自己口中塞几个来吃,一边招呼顾客尽管尝尝,拣自己爱的买。

但也有吃菱角到忘我的卖家。有一回我在桥边遇上一个挺奇怪的菱角摊,围着小摊的一共有三个人,三个人都在剥菱吃,剥得连绵不绝,剥得心外无物,菱角壳在脚边堆得高高 —— 「妈,这菱真是不丑」「那肯定的啊!才在家烀出来的肯定好吃啊!」原来三人之中竟没有一个是顾客,一家子吃得生意也顾不上了,空出来的小凳子上晾着专门用来收款的手机屏幕,界面上连个二维码也不是,就是个零钱条。那大女儿这时候才一拍腿笑起来,连说嘿嘿弄忘了吃忘了。那我能怎么办,我只能当场称一兜子火线加入了,毕竟这是才在家里烀出来的菱啊!

因为鸡头米叶子外表带刺且需要纯收工剥制,所以价格一直很高。

? google.com

和菱前后脚应市的还有鸡头米(芡实),两者均在夏日终末时出水,如汪曾祺所说,「鸡头米老了,新核桃下来了,夏天就要结束了」,不久它们便可接上中秋的凉风,同鲜藕、月饼、莲蓬一起,浩浩荡荡,水光潋滟,摆在我们敬月亮的供桌上。我总觉得此举浪漫至极,敬月亮虽然是有丰年谢神之意,但取用水里来的好东西献给月亮,不免让人联想「镜花水月」啦,「愿逐月华」啦,透露出一种甘愿和怜爱的成全,真正人月团圆。

不过新鲜鸡头米往往是摆不住的,几乎是月亮升上中天后不久,它就会悄悄从供桌上撤退,等夜里再变成一碗碗点缀了银耳的糖水,塞进谈性正浓的家人们手中。这样猴急,全因为它价高且娇嫩,新剥鸡头米往往在市场上要价百元一斤,未脱壳的虽然便宜些,但一方面不好存放,一方面又实在难剥,只能趁早。我也试过几次。花期过后,鸡头米一旦合拢成熟,露在外头的就净是些凶巴巴的毛刺,硬剥是不成的,得用木杖擀开,把里头的果实挤出来才行,之后再耐着心性扒去米实外头一层硬皮,才好露出雪白柔嫩的米肉来。拿去在滚水里煮了,吃进口中,弹糯至极,是天然一派的珍珠圆子,又洁白光滑,配上瓷碗、月光、化着老冰糖微微发黄的汤水,光是坐在夜色中端着碗相看也都觉着深美,难以佯装的玲珑,本质是淀粉又如何呢,这是我们人类给它的标识,月亮在上,它定然晓得,这该是一种怎样的自然、高贵。