上海是中国日本餐馆数量最多的城市,大大小小的日料餐馆总数已超过4000家。从人均5000多的顶级石怀美食到人均50左右的伊萨卡娅,丰俭应有尽有。

2019年,日本烹饪协会甚至在上海成立了中国分会

上海也是移民和定居中国的日本人最多的城市。根据2021年5月的统计,沪日常住人口已超过10万。算上出差、探亲、旅游等流动人口,这个数字恐怕又要翻一番了。

说到上海, 日本人的分布,位于上海,西南部的虹桥-古北片区,是上个世纪沪甚至中国的日本人的传统聚居地。因此,这方面的日料门店数量和质量在上海首屈一指

在古北众多的日料店中,有一家是中国,阿姨开的家族式餐厅,特别出名,因为这家人均消费接近200元的小店从不打折,也不搞花里胡哨的促销,进店的客人都必须叫她“妈”。

传奇小店“味保灵”

这家日料店的老板是一位来自上海,的阿姨,她在90年代上海去日的浪潮中去了日本,在回国之前呆了很长时间。光看店名,你不会觉得是日料店,反而更像是当地的餐厅,“味保灵,味保灵",意思是“味道不错”。

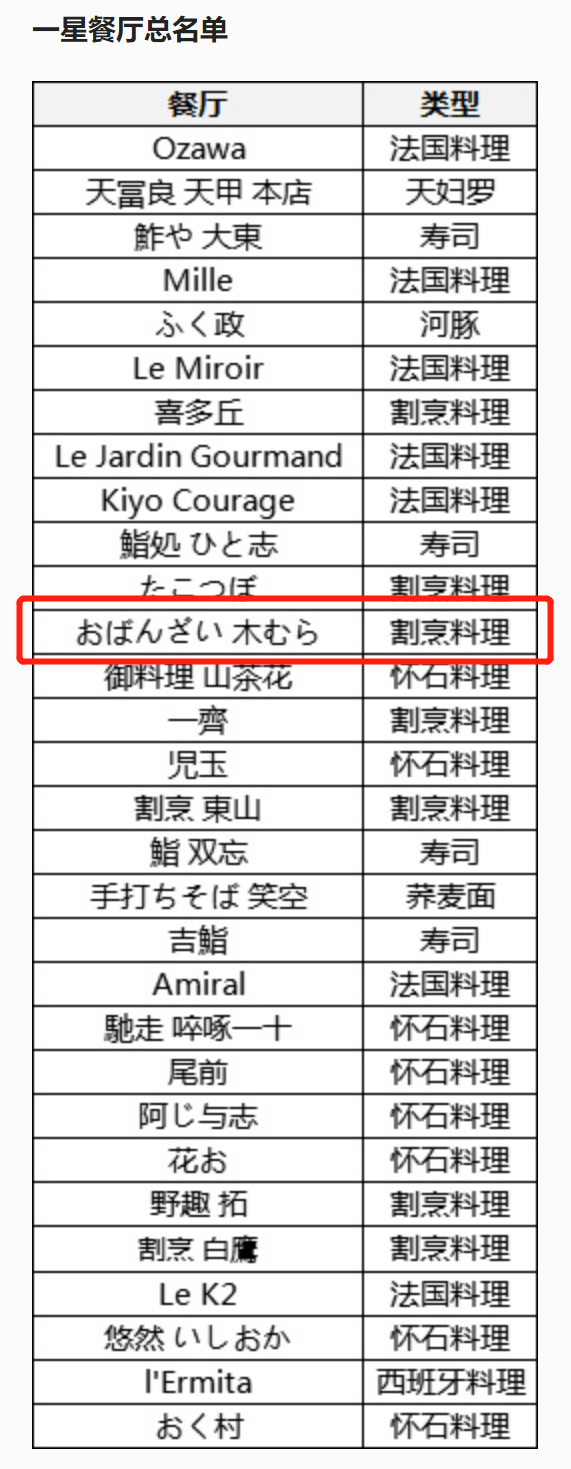

有很多关于小商店的传说,其中最神的,要数老板娘的师父——日本唯二、以家庭料理拿到米其林一星的餐厅主理人。

这家餐馆位于福山市, 广岛县, 日本当老板得知客人来自上海, 中国时非常激动问客人是否知道上海,有一家叫“味保灵”的日本餐馆然后告诉客人“味保灵”的老板是他的徒弟。

当客人回到上海,后,他立即前往“味保灵”进行核实。忙碌的老板娘听说客人从福山回来,参观了她学艺的地方,也很动情,间接承认了这笔遗产。

在只出现在东野圭吾小说中的起源传播之后,小店的生意变得更加火爆。

探访“味保灵”

带着好奇,中午在日工作的时候走进这家店我首先看到的是装满食物的大罐子,里面装满了老板娘做的日-style家常菜。在盘子上点菜,看中一样东西,老板娘会跟你一一填好,送到位置上。

说实话,这种点菜方式一点都不日本。取而代之的是像江浙:的农家乐或者海鲜餐厅,菜品的照片贴在墙上,照片下面有各种食材;想象照片中成品菜的样子,检查食材的新鲜度。

我想起了传说中提到的福山市, 日本的日料店。《米其林指南》中的分类是“切割烹饪”。

“切和煮”是日料的传统烹饪形式之一,顾名思义,“切”就是用刀切割,“煮”就是用火烹饪。“切菜”和其他日美食最大的区别在于它的厨房是开放式的。不管客人是坐在吧台还是餐桌,都可以看着厨师一边做菜一边吃饭,与厨师见面心情很好,没什么事情可做,还能聊几句。

而“味保灵”显然不是这样。

虽然在味保灵,的餐桌上有一个酒吧,但它所有的食物都是提前准备好的,就像中国的快餐盒饭一样。看完菜,点上,给你加热,然后吃。

我个人非常不喜欢这种点餐方式。因为所有的食材都经过加工,第一次吃的人不知道盆里是什么。而且所有的饭盆都是大嘴张开的,没有任何遮挡。我总觉得口水、灰尘、小飞虫等。酒吧的客人很容易摔倒在里面。

吃完一顿饭,味道不惊艳,价格贵,分量也挺小的,因为完全没有固定的分量,每一道菜都是老板叫给你的。观察到,两个人的食物和四个人的食物似乎是以同样的方式堆积起来的。

到底叫妈不叫妈

关于叫老板娘“妈”,是“味保灵”最受争议的部分。有人说日本本土餐饮店,老板娘确实是叫“mama桑”,也有人说在日本叫餐饮店老板娘的日语翻译过来,其实是“姐姐”。

我不懂日语,也没有在日本生活过,不知道在日本对小型餐饮店的老板娘到底是怎么称呼,但在国内,叫一个没有任何血缘和亲戚关系的大婶叫“妈妈”,确实是件蛮尴尬的事。

在店里的一个多小时,日本客人、中国客人进进出出的数量差不多,我反正没有看到有中国人叫老板娘“妈妈”,日本客人的发音有“mama桑”,也有其他。

其实,一家餐饮店的经营,并不需要华丽的故事来包装,只要老板诚信做事、诚心做人,自然会得到食客们的认可。

至于特意赶来吃老板娘做的“妈妈”家常菜、还要和老板娘聊天的人,我劝你在家吃自己妈做的家常菜,然后陪自己妈聊聊天,可能会更享受。