作者:陈大刚

童年正值文革期间,鸡蛋属于家中相见时难的稀罕物。一般是过节或来客人时才上桌子。过生日那天早晨也有——外婆会在米锅中煮一个打赏我。但放开肚皮吃,一年却只有一天,那就是端午节。记得好像是10岁那年端午,几乎一个月没有吃到鸡蛋的我,一口气吃了8个,当然消化不了,胃就积食裹气,连打了三天嗝。此后,就有了“恐蛋症”,看到鸡蛋就要“打嗝”,无论是煮鸡蛋、炒鸡蛋、蒸鸡蛋还是涝糟红糖鸡蛋,一概“打嗝”而远之。若不信邪伸筷子,必过敏胃痛。上初中时,学校请了苦大仇深的老农来忆苦思甜。老农咬牙切齿批判地主婆娘生活腐化,天天吃鸡蛋炒饭。可我却怒不起来,反而为那地主婆娘着急——每天这样吃,会不会“打嗝”?

因与鸡蛋结了仇,我居然“株连九族”,连鸭蛋与鹅蛋也不放过,对外婆喂养的几只母鸡就更没好脸色,无端也要踢它一脚。次数多了,母鸡看到我就会知趣躲一边。不过平心而论,我这人还是比较有肚量,对逢年过节母鸡炖笋子或炖海带,绝对能大肚包容,而且还是“韩信将兵,多多益善”。再比如,下乡当知青时,房东家的母鸡炖腕豆我可是次次笑纳。

不过,对家中两只公鸡,我却另眼相看,经常给它们剩饭剩菜,甚至还专门挖虫子给它俩开小灶。世上没有无缘无故的爱,我对公鸡情有独钟,实在是因为过年时,公鸡烧笋子或烧黄豆那道菜太过好吃。常常是大年三十前一天,我基本上忍着只吃半饱,腾空肚皮等待它们上年饭桌。

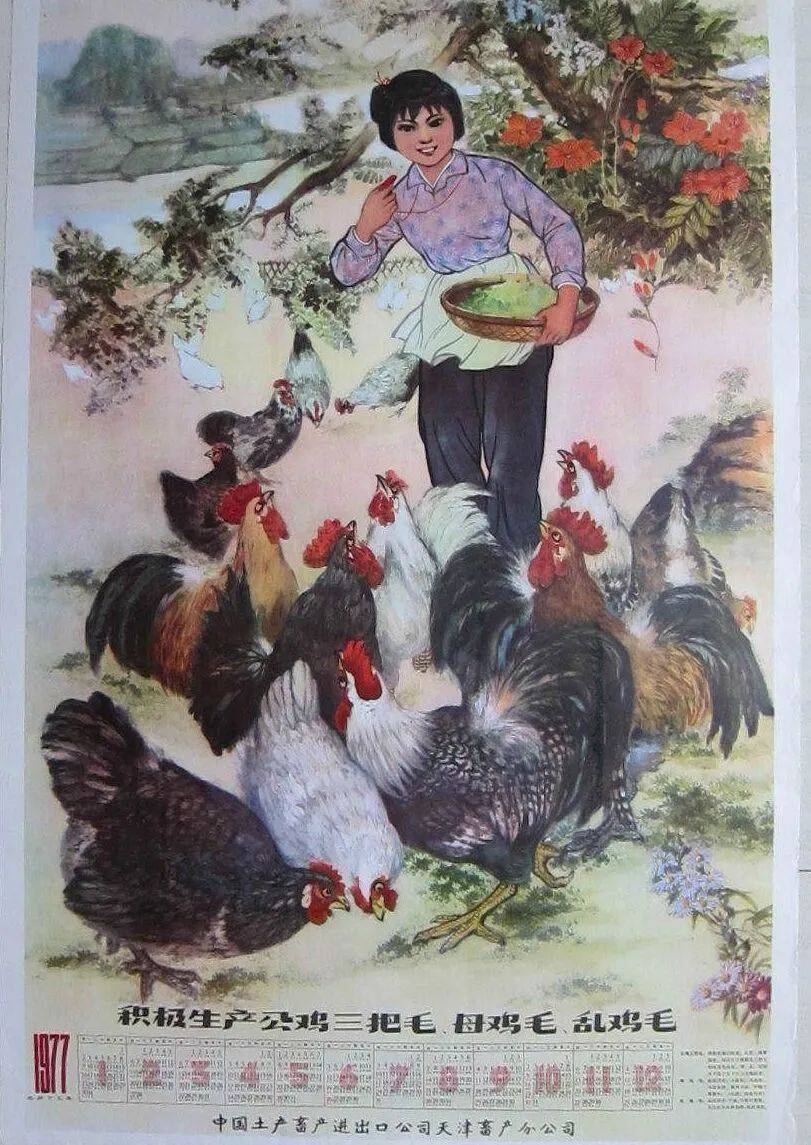

但这还不是我关爱公鸡的主要原因。对我来说,更欣赏的是公鸡身上那鲜艳夺目的三把毛——颈部的项毛、背部的尖毛、尾巴上长长的尾毛。这些毛都能卖钱。中街废品收购站邬老头指着大街上张贴的“大量收购公鸡三把毛”招贴画,神秘兮兮告诉我,“公鸡三把毛国家要用来出口”。这就引出了一个故事——那些年,三天两头有最新指示传来,革命群众就要上街游行迎接。一路游行,一路高呼诸如“热烈欢呼”“胜利万岁”“将无产阶级文化大革命进行到底”之类的口号。一次因事起仓促,来不及准备,领头呼口号的便照着街上标语喊。到中街银行时,看到墙上贴着的公鸡三把毛招贴画,他不由自主就领呼“大量收购公鸡三把毛”,众人也跟着打鸡血一样齐吼。呼完之后,突然鸦雀无声——幸好领头呼口号的上三代都是贫农,典型的根红苗正,否则,被打成反革命或进蚂蝗田(古蔺县公安局关犯人的地方)蹲过一年半载都有可能。只是这些事我并不上心。我上心的是,一只公鸡的三把毛能卖到5毛钱左右。这就够我到老王的竹篮撮好几回“向儿葵”,还可以去百货公司对面邵阿姨开的图书店里,看一分钱一本的娃娃书(连环画),甚至还可以奢侈地到聂幺爷麻辣鸡摊子上,花七分钱拈一砣姆指大的麻辣鸡块,在辣得“嘘哪嘘——”中,向路人伸出舌头显摆……所以,家里的公鸡我怎么看都顺眼。有几次给它们喂虫子时,就大声喊“三把毛快长”,还梦见过它们一身都长成了三把毛。

我之所以成为公鸡铁粉,实在是它优点太多。让我没想到的是,它除了红烧之外,还能炒成辣子鸡——第一次见到辣子鸡,是高中时在一个同学家桌上。它一上来,就满屋喷香,秒杀其它碗盘里的菜。筷子一下去,无论是鸡肉,还是里面的辣椒、蒜瓣、姜片,都叫人浑身舒坦。我当时的感受是,辣子鸡就如同县里宣传队的演出,而我家那傻不拉几的公鸡烧笋子与烧黄豆,只如乡下农村公社的宣传队杀上革命舞台。于是,眼睛就直溜溜盯着“县里宣传队的演出”。后来觉得不妥,急忙显出自己见过世面,慢条斯理只吃了七八块。其实,要依由我的肠胃,那一盘辣子鸡绝对轻松拿下,保证不留蛛丝马迹。

那天同时还有一道菜也是我生平第一次见——猪蹄子炖白云豆。烫了腕豆尖又洒了葱花的汤,白、稠、鲜,荤腴又清香;蹄花蘸糊辣椒,麻辣柔滑,进口就钻入肠道生根开花……可惜我直到高中,家里也没迎进过猪蹄子——那时,城里每人每月只有一斤肉票,大多用来买肥嘟嘟的宝勒肉,以保清汤寡水的肚皮多沾一些油荤。记得一次外婆让我先去排队买肉,排到前面只有两人时,是瘦肉多的二刀肉。外婆刚好赶到,一把将我扯了出来,重新排队等肥膘肉。可以想见,那一大砣骨头支起的猪蹄子,绝对入不了寻常人家的法眼。曾经有一个段子,一同学高中毕业前夕去上海老家探望祖母回来说,上海人吃瘦肉不吃肥肉,大家便笑上海人是宝气。

我同学家能够辣子鸡并猪蹄子炖白云豆,不知道是不是与他父母都是“当权派”有关。我只记得那天桌子上,他初中的弟弟抱怨说,辣子鸡咸了点,没上星期天炒得好。

不过,古蔺公鸡的最高境界并不是辣子鸡,而是麻辣鸡——当年古蔺舌尖上的江湖有“上饶中聂下王”三大侠。“上饶”是家居上街做回饼的饶明海,“下王”是下街卖葵花(儿)的老王,“中聂”就是县城中街大巷子聂向全(诨名聂墩墩)所创的麻辣鸡——他因为整出了麻辣鸡,通街人便都尊称他聂幺爷。麻辣鸡横空出世后,就成了古蔺第一招牌菜,至今依然是古蔺菜品的舵爷,并享受着离家千里万里的古蔺人隔世离空的崇拜。聂幺爷在世时,多称“聂幺爷麻辣鸡”,他仙去后,其后人以“聂墩墩麻辣鸡”作招牌。 在我记忆中,从聂幺爷那卤了成千上万支公鸡的卤水锅里闪亮登场的麻辣鸡,金光灿灿,从头到脚喷香。用筷子夹住麻辣鸡块,在鲜红透亮的麻辣鸡海椒里搅一转送进口中,那麻辣鲜香从此就会绑定舌头——这些年,我这张好吃嘴曾在亚洲土耳其、欧洲保加利亚、非洲埃及、美洲秘鲁、大洋洲新西兰领教过他们的烤鸡,结论是那些鸡只配给聂幺爷的麻辣鸡提鞋。可惜在我少年时代,只有过年或有贵客自远方来,方有机会与它“不亦乐乎”。平时,基本上就只有看着摊子上的麻辣鸡流口水的份。那零卖的麻辣鸡一块虽只七分钱,但于我而言,却是一笔极大的开支——当年为了那七分钱一块的麻辣鸡,我曾多次做梦天上掉下好多捡不赢的5分硬币……

麻辣鸡虽牛,但却少不得麻辣鸡海椒辅佐。两者的关系就像当年高音喇叭中唱的那样,“鱼儿离不开水,瓜儿离不开秧。”还可加一句,三国时的刘备离不开诸葛亮。文革之时,古蔺麻辣鸡只聂幺爷一家,别无分店,不像现今满大街都是。只是其所卤之鸡,味道与品相虽大同小异,可在海椒味道上却有云泥之别。古蔺人嘴刁,鸡卤得再好,如果海椒不地道,吃了一回就再没下回。据说当年聂幺爷绝不让别人将麻辣鸡海椒带走,生怕被人窥窃了其中玄机奥秘。那情形类似当下的中外合资企业,狡黠的外方绝不让我们染指其核心技术一样。

麻辣鸡海椒的妙处,我是亲自领教了一回——1993年,我在郞酒厂搞宣传,到河南参加全国糖酒秋交会。那是我第一次远离四川到外省,从郑州、洛阳、开封一路下来小半月,吃的完全不对路——桌子上天天都是锯木末一样的辣椒面、大大咧咧没有情调的面食、味道“短斤少两”的猪鱼鸡肉,直修理得我灵魂出窍,六神无主,如五台山上断了油荤的鲁智深和尚,口中淡出大鸟来。回成都下飞机,郎酒厂直接用车拉回古蔺。装了一肚皮兵荒马乱的我经过聂墩墩麻辣鸡摊子时,脱口大叫,“来一斤!”没等鸡块宰上来,那空中就伸下一支手来捉了我手,抓过一把汤勺,舀了一勺麻辣鸡海椒就灌进口中——奇迹发生了,好似喝了传说中的还魂汤一般,我那丢失在河南的七情六欲顷刻间一一回到身上。那情状有如古希腊神话中的巨人安泰俄斯,从悬吊吊的空中重新站立大地,回到了地母该亚怀抱中。

作者介绍:陈大刚,四川作家协会会员。曾在《光明日报》《中国青年报》《人民公安报》《四川日报》《华西都市报》《四川文学》《重庆文艺》等报刊杂志发表散文随笔一百多篇。分别由作家出版社、中国文联出版社、四川文艺出版社、四川人民出版社出版散文随笔集《站立天地间》《对自己好点》《笔走大中国》《笔走五大洲》。主要文学成果为文化散文创作,代表作《笔走大中国》与《笔走五大洲》两书,从历史、地理、文化多个角度切入中国与世界著名“自然景点”和“文明景点”,倾注了一生才华与满腔心血,充满了磅礴喷发的激情、纵横捭阖的视野、深遂广博的思考、一唱三叹的笔调与绚丽多姿的文字,绘制出了独具个性的“中国地图”和“世界地图”,唱响了一曲深沉而浪漫的人类赞歌,在当下公安作家中尚属唯一。