撰文 | 魏水华

头图 | pixabay

拿破仑说:“生蚝是我征服女人和敌人的佳品。”

这话常常被后人解读为生蚝的壮阳功能。但一个明显的逻辑悖论是,拿破仑一生都尽力维护他铁血硬汉、民族英雄的人设,又怎会承认自己需要借助外力才能展现男性功能呢?

比较靠谱的解释是,法国人活吞生蚝的吃法,让波拿巴大帝在刹那间产生了睥睨天下的豪情:在一众精细讲究,仪式繁复的法餐中,生蚝可能是唯一让人感受到原始粗犷美的食物。

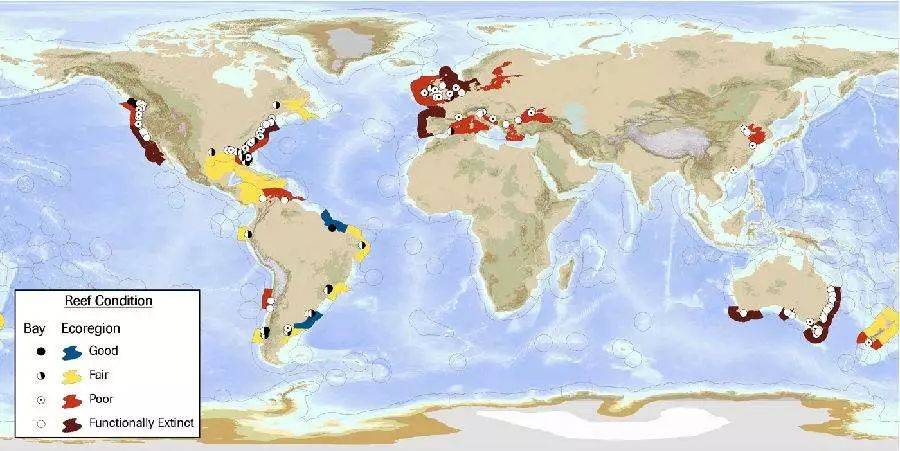

在没有任何烹饪技巧的加持下,生吃蚝的体验,与蚝的品质直接相关。虽然生吃生蚝的始作俑者是法国人,但法国确实不是唯一的优质生蚝产区,也不是生吃蚝最好的地方。

No.1 壹

生蚝,和牡蛎、海蛎子、蛎黄、青蚵、牡蛤、蛎蛤、蚵仔,都是同一种东西:oysters。它们是牡蛎目、牡蛎总科、双壳纲软体动物的统称。

这些软体动物熟制后大多能吃,但直接能生吃的只有二十几种。在“生蚝”这个称呼的原产地珠三角地区,能生吃的才配叫“生蚝”,烤熟煮熟的只能称为“蚝”,而晒干的则称为“蚝豉”。

这是广东人食不厌精的体现,也是广州作为明清时期中国“一口通商”口岸,最早开放并深受西方生食习俗影响的例证之一。

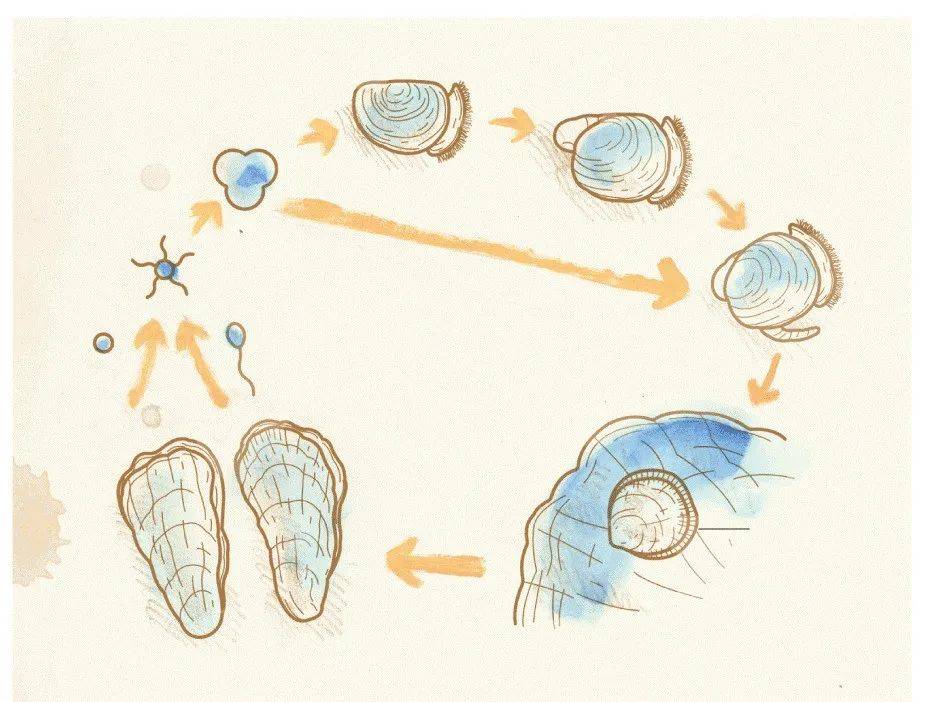

蚝是雌雄同体的,温暖的水体环境下,微生物和海藻丰富,生蚝通常会变成雌性,集中进食和繁殖。水温降低后,蚝的生长速度放缓,又会变成雄性。

这种性别更改不仅意味着器官的改变,更代表着肉质的变化——其实和人类的第二性征一样,雌性生蚝肉质软肥,雄性肉质则爽脆有嚼头。而且雄蚝生长缓慢,个头更大,风味物质也更容易在体内累积,这些,都是促成生蚝品质的重要因素。

牡蛎生活史示意图 | Tampa Bay Times

受到北大西洋暖流和干热的地中海气候影响,法国的大部分海域常年温度较高。这就决定了包括吉娜朵、贝隆在内的法国蚝,大多缺乏爽脆的风味,偏向软嫩滑腴的口感。所以,法国人常常形容自家的蚝是“大海里的牛奶”。

但对很多人来说,爽脆的雄蚝,口感一定胜过软嫩的雌蚝:中国沿海地区有句谚语“冷水蛎子热水蛤”,意思是天气冷、海水水温较低的时候,牡蛎,也就是生蚝会特别好吃;天热了,海水水温高了,就要改吃蛤蜊。

在西方文化里,单词里没有R的月份不能吃生蚝。简言之,夏季五到八月,生蚝不好吃。

所以,虽然法国是最有历史的生蚝产区,但法国蚝却并不贴近多数人喜爱的口感——与名声在外法国葡萄酒、法国松露一模一样。

No.2 贰

冷水蚝一定比暖水蚝好吃?怕也未必。

吃遍国内生蚝的人大多会觉得,出产在中国北部,辽宁山东地区的“海蛎”,不如广东蚝来的浓郁鲜美。

这就涉及到影响生蚝味道的另一个因素:海水盐度。

和其他贝类动物一样,生蚝为了对抗海水的盐分,必须在体内积累足够的氨基酸才能得以生存。而这些氨基酸中最主要的便是鲜味物质的来源,所以不同海域的生蚝鲜味浓淡才会有所不同。一般来讲,海水越咸,生蚝就越鲜美。

盐度与温度其实互为生蚝味道的悖论:温度高的亚热带地区,蒸发量大,海水自然偏咸;而寒温带地区,蒸发量小,海水盐度则较低。比如日本熊本蚝,这种生活在高纬度地区的生蚝,虽然有着爽脆的质地,但因为海域盐度低,味道也淡。日本人的美食观尊崇清新本味,熊本蚝符合他们的审美;西方老饕们多数则依照由淡到浓的规矩,将熊本蚝作为学吃生蚝的入门课。

而这,也正是法国南部、葡萄牙、意大利、墨西哥湾等温暖地区,依然能够出产高品质生蚝的原因:因为海水咸。

只有在咸度足够高的海域里,微生物、藻类、矿物质才能为生蚝所积累,发挥它们“调味剂”的作用。

产自美国北卡罗莱纳州的绿色牡蛎,绿色来自硅藻/N. SEA. OYSTER COMPANY

比如吉娜朵生蚝的多层次风味,就是得益于“搬家”多个蚝场——其养殖核心思路是,蚝仔时期豢养在纬度较高、水温较冷的海域,慢慢积累自体氨基酸;越成年,就越往低纬度高水温的海域移动,促其快速吸收海水里的风味成分。

Gillardeau公司在法国注册的中文名字就是“吉娜朵”,而“吉拉多”是一家中国经销商瞒着Gillardeau公司抢先注册的中文翻译“吉拉多”。算是山寨。

No.3 叁

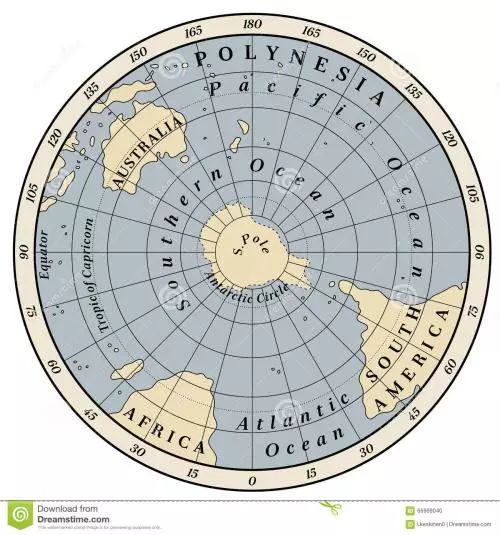

南半球生蚝产区,也许是全球最具性价比的生蚝产地。

南半球海域面积远远大于陆地面积,大陆淡水河流的汇入较少;再加上巨大的南极冰盖吸纳了相当数量的淡水。所以即便是南半球较为寒冷的高纬度地区,海水依然能保证咸度。

这让生蚝的味道、质地、体格得到了某种程度上的平衡。

澳洲东海岸的悉尼岩蚝,以及新西兰南岛的布拉夫蚝是其中佼佼者:前者个大而浓烈,后者个小而甜美。

悉尼岩蚝滋味咸鲜,比普通烧烤后水分浓缩的蚝更加浓郁,嚼起来,就像是天然加了一小块含盐黄油;

布拉夫蚝则明显能吃出广东人烹饪海鲜追求的那种“甜”,这种生活在新西兰最南端的蚝,带着南极大陆的冰冷爽口,如果能搭上一支冰镇过的甜白葡萄酒,那么它给人食道里带来的清凉感受,远远超过薄荷水。

西方评判生吃生蚝有一套完整的体系。大师们品蚝,能与品鉴葡萄酒一样,分辨奶油味、坚果味、矿物味、蜜瓜味、黄瓜味。

但事实上,吃生蚝是一种极其个人与主观的饮食习惯,学别人说可以吃到奶油味、坚果味、蜜瓜味那又如何,为什么不干脆去吃奶油、坚果与蜜瓜?

如莫泊桑在《我的叔叔于勒》中描述的那样:“一个衣服褴褛的年老水手拿小刀一下撬开牡蛎,递给两位先生,再由他们递给两位太太。她们的吃法很文雅,用一方小巧的手帕托着牡蛎,头稍向前伸,免得弄脏长袍;然后嘴很快地微微一动,就把汁水吸进去,蛎壳扔到海里。”

最好的方法是不断的品尝和比较,不要用餐厅送上的柑橘酱油、红酒醋、洋葱汁,甚至连柠檬最好也不要,坚持生吃:开一个蚝,头部四十五度角仰起,让那一汪肥腴多汁的蚝肉经由地心引力落入喉咙,细细咀嚼生蚝的原味,并记住适合自己舌头的,最好的那只蚝。